日本最高峰を攻める

夜間登山、山頂まで走る

就寝後、山の中の空気の薄さと、ドミトリーが狭い空間であることも相まって、少々息苦しく、皆のイビキがうるさくて、寝返りを打っても寝付けなくて、頭痛のせいか3度ほど目が覚めて、時間を確認しようと携帯電話を手に取った。

「まだ午前1時半だけど、眠れそうにないし、どうしよう......」と私は目を開けたままにした。

何?あなたも起きたの?"隣で寝ていた旅仲間が突然声を上げた。

"びっくりした、頭痛がする"私はささやいた。

「僕もだ。このまま登り続けて日の出を待たないか?と彼は言った。

"よし、決まった"他のメンバーを起こそうと振り向くと、他の2人はすでに起きていた。

"みんな寝不足だったみたいだね"みんな苦笑いしていた。

交換所に戻ると、ボスはすでに簡単な朝食を用意しており、多くの登山客もパッキングを終えて朝食を楽しんでいた。 会話の中で、午前2時に登山を始めると日の出を見られる確率が高いことを知った。

朝食後、私たちはヘッドランプと防寒着を身につけ、再びトレイルに出発した。

「午前2時。こんな変な時間に山に登ったのは生まれて初めてだ。きっと一生吹っ切れるだろう」と私は自分を叱咤激励した。

寒風吹きすさぶ中、無数のヘッドランプが「星の川」のように輝き、壮観だった。

「寒すぎる!」。私は叫んだ。

"今の気温は?風が強すぎるよ」。友人の声は風にかき消されそうだった。

「最初に小屋から出てきたとき、気温は2度だった。私は覚えている。

「富士山が夏休みの間しか一般公開されないのも当然だ」と別のチームメイトは不満を漏らした。

夜の風はさらに冷たく、一歩一歩慎重に歩かなければならなかった。高山病のせいか、少し息切れを感じた。酸素ボトルで体を楽にしようとしたが、もう効かないようだったので、踏ん張るようにした。

というわけで、山の家「八亀玄奘の間」を出発し、「本パカメ富士山ホテル」、「本パカメ友雅館」、「上江戸屋」を経て、最後に「御来光館」で休憩。時刻は午前4時。

↓ 詳細は下記の地図を参照。

「とチームメイトが聞いてきた。

"いけないんですか?キュレーターに聞いてみます"私は店に聞きに行った。

ところが、問い合わせようとした矢先、外国人カップルが出てくる音がした。

"頂上まで2時間、マジで?"女性ハイカーが驚いて言った。

「とにかく、急がないと日の出が見られなくなる」男性ハイカーはバックパックに荷物を詰め、出発の準備をしながら、不機嫌そうに言った。

「え、2時間かかるって言ってたし、急がないと最初の日の光を見逃すかもしれないよ」と私は促した。私は促した。

"どうしようもない、行こう!"伝説の日の出を見るためだけに、みんなが力を合わせてくれるとは思わなかった。

究極の美、富士山の日の出

最初の日差しを見ることができなくなることを恐れた私たちは、休憩するのをやめて山頂へ急いだ。

「息を切らしながら、チームメイトが訊ねた。と息を切らしながらチームメイトに尋ねた。

「もう5時過ぎだから、間に合うだろう」と私は息を切らしながら答えた。

まだ日の出は出ておらず、一息つこうとしたら、すでに大勢の人が丘陵地帯に陣取って日の出を待っていたので、私たちも伝説の「往来口」(中国語で「日の出」)を撮影する位置を見つけた。

その頃、東の空は魚の腹のように白く染まり始め、冷たい風に震えながらも、心は期待に満ちていた。

もやもやとした空を見ていると、台風の影響で日の出が見られないのではないかと心配になった。

「わあ!美しい!"観客は叫んだ。

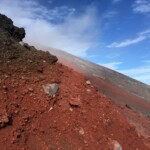

見上げると、雲間から太陽の光が差し込み、空を赤く染めていた。金色の陽光が雲海に反射し、世界全体が優しく目覚めていくようだった。その瞬間、私の心は深い衝撃を受けた。すべての苦労と疲れは、この一瞬の美しさのためにあったのだ。日本一の高峰に立ち、足下に広がる世界を眺めながら、私はとても小さく、それでいてとても満たされた気持ちになった。成功という果実の甘美さを享受したければ、嵐のような険しい道を通らなければならないのだと気づかされた。

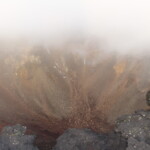

伝説の「御来光」を目の当たりにして、富士山頂には本当に「一万年の雪」があるのだろうかと思う。1または「永久凍土」(中国語:永凍土)である。2しかし、クレーターに近づくにつれ、風は強くなり、目を開けることもままならず、霞んだ霧の中から赤い土の上に白い点がいくつか見えるだけだった。

富士山おばめぐり(円峰ウォーキングルート)」を完歩したかったが、強風と濃霧のため、「剣ヶ峰」まで登ったところで引き返した。

「もうすぐ7時だ!バスが間に合わない!"チームメイトの一人が叫んだ。

「わかった、わかった、降りるよ」と私は答えた。

富士山頂の奥社」に参拝し、旅の無事を感謝した後、下山する準備が整った。

山を下る道には思い出がいっぱい

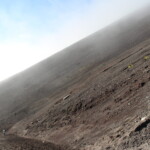

素晴らしい日の出を堪能した後、私たちは山を下り始めた。登りよりも下りの方が難しく感じた。道は単調で、赤い火山礫が多く、草木も生えていない。勾配が急なので滑って転びやすく、慎重に進んだ。体力を消耗しながらも、皆は幸せな気分でいた。道中、おしゃべりをしながら山登りの思い出を語り合い、達成感に浸った。

ようやく午後に護国目に戻り、予約していたバスに乗った。バスの中で富士山を眺めながら、「もう富士山には登りたくない」と思った。心の中で富士山に別れを告げた。

結論

東京に戻ってからは、サミットの成功を祝ってバーベキューをした。

「また富士山に登りたい?と友人たちは尋ねた。

「富士山に登らない者は愚か者であり、二度目に登る者もまた愚か者である」。私は笑って、日本の古いことわざを返した。

思い返せば、富士登山の過程は困難と試練に満ちていたが、山頂に立ち、壮大な日の出を見たとき、すべての疲れと困難が大きな達成感に変わった。この登山体験は、私の人生経験を豊かにしてくれただけでなく、この美しい山をさらに好きにさせてくれた。

それが富士山の魅力なのかもしれない。人々に挑戦させ、自然の偉大さを感じさせる。と同時に、「どうせまた来る」というメンタリティを持つべきでないことに気づかせてくれる。一度逃したら、おそらく一生逃すことになるのだから、その一瞬一瞬を大切にすることが何よりも大切なのだ。

備考

- 万年雪(中国語:万年雪):万年雪とは、主に高山や極地などの寒冷地において、一年中雪が溶けずに残っている状態を指す。特に日本の北アルプスや富士山などの山間部では、夏でも雪が残ることがある。気候変動の影響を受けやすいため、温暖化による縮小が懸念されている。また、万年雪は自然の雄大さと厳しさの象徴として、日本の文化や文学にしばしば登場する。 ︎

- 永久凍土(中国語: 永凍土): 永久凍土とは、少なくとも2年間は摂氏0度以下の状態が続く土壌や岩盤のことである。主に北極圏や高山などの寒冷地で見られる。土壌、氷、岩石の混合物であり、氷を多く含むことが特徴である。硬く、表面が凍結しているため植物の生育を妨げ、溶けると地層の沈下につながる可能性がある。地球温暖化による融解は、メタンなどの温室効果ガスの排出を増加させ、地盤沈下やインフラ被害などの問題を引き起こすだけでなく、生態系にも大きな影響を与える可能性がある。また、永久凍土に生息する固有の動植物の変化も懸念される。 ︎

掲示板 フィードバック