この記事はCh3:研究室での生活「連載第2回

アカデミック&ソーシャル

- 新入生研修研究センターへようこそ

- クラス、ゼミ、クラブ発表 ←現在地

レジャー&エンターテイメント

社会文化

この記事のハイライト

- TUTの授業は、日本語の授業、英語の授業、専攻科目の実体験の3種類。

- セミナー(ゼミ)の運営と論文発表スキル

- 日本建築学会プレゼンテーションの準備過程と実践経験

- "いすゞ "から "和紙出版 "へ

- 実践的なヒントとよくある質問(FAQ)

ガイデッド・リーディングとリーディングの提案

この記事は、私がTUTで過ごした1年間の学問的成長の記録です。修士号取得のために日本に留学する人、交換留学に参加する人は、この記事を参考にしてください:

✅ 日本の大学の授業の種類や学習スタイルについて学ぶ。(日本語クラス、英語クラス、専攻クラス)

✅ セミナーの操作モードをマスターする(ゼミ)(レポートの書き方、指導教授との付き合い方)

✅ 出版を学ぶ完全なプロセス(論文作成からプレゼンテーションまで)

✅ 言葉の壁を乗り越える(ゼロベースから卒論までの実践経験)

まずは「クイック・チェックリスト」を読み、スケジュールに沿ってステップ・バイ・ステップで完了させ、最後に「よくある質問」を参照して解決することをお勧めする。

クイック・チェックリスト(学期開始前に必須)

- 📋 コース選択の準備

- 必要単位の確認(交換留学生は通常10~20単位を履修する必要がある)

- コース選択システムの仕組みを理解する(T2SCHOLA)

- 日本語プレイスメントテストを受ける(日本語レッスンが必要な場合)

- 指導教授とコース選択について話し合う。

- セミナー(ゼミ)時間の確認(通常週1~2回)

- 中間テストでの必須事項

- 自己紹介の準備(日本語と英語で各1~3分)

- オーバーライドの動作モードと報告頻度を理解する

- 出版計画がある場合は、事前に(少なくとも3ヶ月前までに)指導教授と相談してください。

- 論文作成ツールの準備(Word、Matlabなど)

- エッセイ読解のためのノートシステムを作る(良い文章、専門用語の整理)

- 学会の出版物の準備(該当する場合)

- 研究所の提出期限の確認(通常2~3カ月前)

- 論文要旨の作成(日本語または英語)

- プレゼンテーション・スライドの作成(12分の報告で15~20ページ程度)

- 最低3回のリハーサル(計時、修正、リハーサル)

- Q&Aへの回答を準備する(質問されるかもしれないことを想定する)

- 服装の確認(フォーマルスーツ)

3つの授業体験

ACAPプログラムに参加する交換留学生でありながら、日本語で教えられる専門科目(建築構造力学など)を受講しただけでなく、日本語のスキルアップを加速させるために独学で日本語の追加科目を受講し、先生の勧めで卒業論文も書きました。

📚 クラスの種類 1: 日本語クラス

なぜTUTの日本語クラスを勧めるのですか?

個人的には、ETIの日本語クラスはとてもお勧めだと思います。学校のシステムは 日本語能力試験(日本語能力試験)、留学生が必要とする日本語のプロフィールを評価し、適切でチャレンジングなコースをアレンジする。

私の学びの道::

- プレエントリー五十音と基礎文法のみ(N5レベル)

- 来日3ヶ月N2レベル試験合格

- プロモーション・コースより上級の日本語コースに入り、スピーチの言い回しやイントネーションを学ぶ。

コースの内容と教材

日本語の授業はとても実践的で、カバーされていた:

| コースタイプ | 内容 | 対象 |

|---|---|---|

| 基本的な日本語 | 50音、基本文法、日常会話 | N5-N4レベル |

| 中級日本語 | 読解、リスニングトレーニング、エッセイライティング練習 | N3-N2レベル |

| 上級日本語 | プレゼンテーション・フレーズ、イントネーション・トレーニング、敬語の使い方 | N2-N1レベル |

| アカデミック・ジャパニーズ | エッセイ執筆、研究論文、専門用語 | N1以上または大学院卒 |

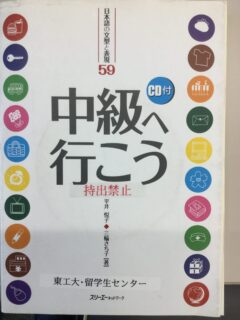

私が使っている教科書

以下は、学習者の参考のために、私が東科学技術大学の日本語クラスで使用した教科書である:

| 教科書名 | 適用性 | 性格描写 |

|---|---|---|

| 中級 | N3-N2 | 文法、スピーキング、リスニングをカバーし、総合的な学習に適しています。 |

| N2リスニング | N2 | ヒアリングトレーニング専門で、練習問題が豊富。 |

| テーマ別初中級日本語総合トレーニング | N3-N2 | リーディングとライティングを強化するテーマ別学習 |

学習書は以下のリンクから購入できる:

💡 学習のヒント::

- 1日最低1時間一度に多くのことを学ぶよりも、継続的に学ぶほうが効果的だ。

- リサーチ・オフィスのリソースを有効活用するエッセイの添削や会話の練習は、先輩に手伝ってもらいましょう。

- 言語交換日本人学生と中国語と日本語の練習をする。

- 日本語を学ぶために日本のドラマを見るおすすめ:「リーガル・ハイ」「半沢直樹」など。

クラスタイプ2:英語クラス

なぜ日本で英語を学ぶのか?

と笑う人もいるかもしれない:

"日本で英語を学ぶなんてバカバカしい"

"日本人はもう英語を話さない。 和製英語を学ぶためにそこに行きたいか?"

最初は懐疑的だったが、将来は英語で出版したり、国際ジャーナルに英語で論文を書いたりする必要があるかもしれないと思った。台湾で論文を書いたことがなかったので、まずは教室に通うことにした。

その試みが、日本の英語レッスンに対する私の印象をひっくり返すことになるとは思いもよらなかった。

私を変えた2つの英語の授業

プログラム1:アカデミック・ライティング

講師陣外国人男性講師(英語ネイティブスピーカー)

コース期間1学期(約15週間)

コース内容::

- 要旨から結論までの論文の完全な構成。

- 文献の引用方法(APA、IEEE形式)

- 研究方法論(メソドロジー)の書き方

- データとグラフの見せ方

最も感動的な部分講師は、時間を割いて私の論文(英語版)全体を添削してくれ、一文一文、指摘やコメントをくれた。このような配慮は、台湾の大学の英語の授業ではめったに見られない。

💡 学習経験このコースのおかげで、英語での学術論文の書き方を学ぶことができ、大学院への出願や国際ジャーナルへの論文投稿に大いに役立った。

プログラム2:英語プレゼンテーションコース(プレゼンテーションスキル)

講師陣帰国女性講師(日本人、米国で博士号取得)

コース期間1学期(約15週間)

コース内容::

- シンプルでパワフルなスライドショーをデザインする方法

- 投稿のペースとタイミングをコントロールする方法

- Q&Aへの対応

- グループ討議と相互評価

最高の部分彼女はそういうタイプだ。 シンプルで力強く、ポイントを押さえたプレゼンテーション 驚いたし、今後のプレゼンや話し方に大きな影響を与えた。また、グループディスカッションもあるので、堅苦しくなく、笑いながら学べます。

少人数(10〜15人程度)なので、生徒一人ひとりに目が行き届く。

💡 出版のヒント::

- ショーの最初の30秒が最も重要だ。質問や統計で聴衆の注意を引く

- 各スライドページにキーポイントは1つだけ言葉を詰め込みすぎない

- 目を閉じて言えるようになるまで練習する。最低3回のリハーサル

- Q&A回答の準備聞かれそうな質問を考え、答えを用意しておく。

🏗️ 教室タイプ3:専攻プログラム(プロフェッショナル)

日本語と英語の授業を除けば、最も重要なのはもちろん専攻の授業です。交換留学生とはいえ、修士号取得に必要な科目のほとんどを研究室の仲間と一緒に受講した:

- 構造力学(構造力学)

- 振動制御と防振(制震・免震)

- 構造設計(構造設計)

プログラミング言語の重要性

その過程で、私はほとんどの課題が、"ヴェルディ "に関連したものであることを発見した。 プログラミング言語 関連する。そのため、日本に来る前にいくつかのプログラミング言語(Python、Matlab、Fortranなど)を知っていれば、勉強の負担を本当に減らすことができます。

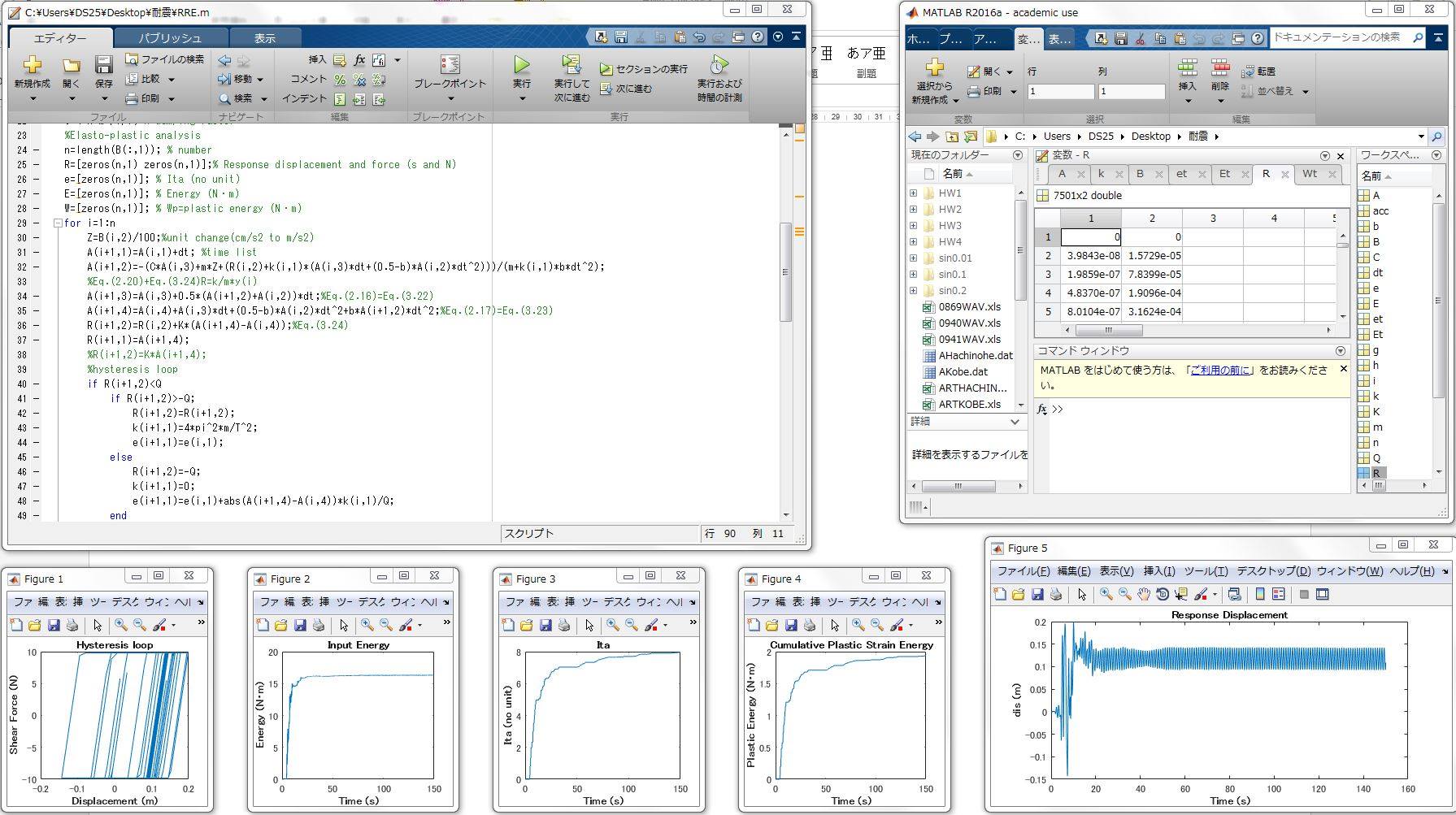

印象に残った課題:ヒステリシス・ループ

長い間、頭痛の種だった課題のひとつがある。 プラスチック製円形ダイアグラムの製作この作業は、地震力下での構造物の繰り返し荷重挙動をシミュレートするために、Matlabでプログラミングする必要があります。この作業は、地震力下での構造物の繰り返し荷重挙動をシミュレートするために、Matlabでプログラミングします。

遭遇した困難::

- Matlabの構文は知らない。

- 私は構造力学を理解していない。

- 何から始めたらいいのかわからない。

ソリューション::

幸いなことに、私は教室でとても有能な人に出会った。 台湾博士号何度かの議論の後、私たちはついにMatlabで図を実行することに成功しました。何度かの議論の後、私たちはついにMatlabで図を実行することに成功しました。これは私たちの研究室の人間でさえできなかったことです。

💡 学習経験困ったときは遠慮なく助けを求めましょう。日本の研究室文化は助け合いを奨励しており、先輩はたいてい快く指導してくれます。

今思えば、その先輩には本当に感謝している。また、次のことに気づかせてくれた。研究室を超えたコミュニケーションとコラボレーション それは研究者としてのキャリアにおいて非常に重要な部分である。

セミナー(ゼミ)-研究所の中心的活動

おそらく日本の研究室にいると、日本人がこう言うのをよく耳にする:

「申し訳ないが、私はもう帰らなければならない。

そう言われている:

"もうダメだ、ジム・データがまだ準備できていない......"

私は唖然として、彼らが何を言っているのか分からなかった。

ゼミとは?

圧倒的(ゼミナール)とは、大学などの高等教育機関において、教授や講師の指導のもと、少人数の学生が特定のテーマについて徹底的な研究や討論を行う学習形態である。日本語では「ゼミ」とも呼ばれる。研究会「またはセミナーゼミ」の主な特徴は以下の通りである。ゼミ」の主な特徴は以下の通りである:

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 少人数クラス | 通常、5~20人の生徒で構成され、より深いディスカッションを促進する。 |

| テーマ徹底討論 | 文献調査、実験などによる特定の研究テーマに関する詳細な調査。 |

| アクティブ・ラーニング | 生徒たちは主体的に学習を進め、プレゼンテーションやディスカッションを通して、自立した思考を身につける。 |

| 教授との親密な関係 | 教授陣は、個々の学生の学習進度や問題点に対してきめ細かい指導を行うことができる。 |

簡単に言えば、ゼミは台湾のゼミに似たものである。 セミナー もしかしたら ブッククラブ プログラムの活動は以下の通りです。教授の専門分野や学習テーマによって、さまざまな種類の活動があります。以下は、ゼミと通常授業の違いを簡単に比較したものです:

| プロジェクト | 一般教室(教職) | 残業(セミナー) |

|---|---|---|

| 人数 | 30~100名 | 5~20名 |

| 形式 | 一方通行の講義 | 学生レポート+ディスカッション |

| インタラクティブ | 少ない | 頻繁かつ綿密 |

| 採点 | 試験または課題 | パフォーマンス報告+ディスカッション |

| 時間 | 固定(週1~2回) | 固定だがフレキシブル |

佐藤研究室のゼミ

佐藤の研究室には2種類のゼミがある:

タイプ1:ブッククラブ・ゼミ

ゴール学習の基礎とスキル

動作モード::

- 振動科学に関する本を一緒に読み、特定の章をプレゼンテーションに割り当て、毎週交代で報告する。

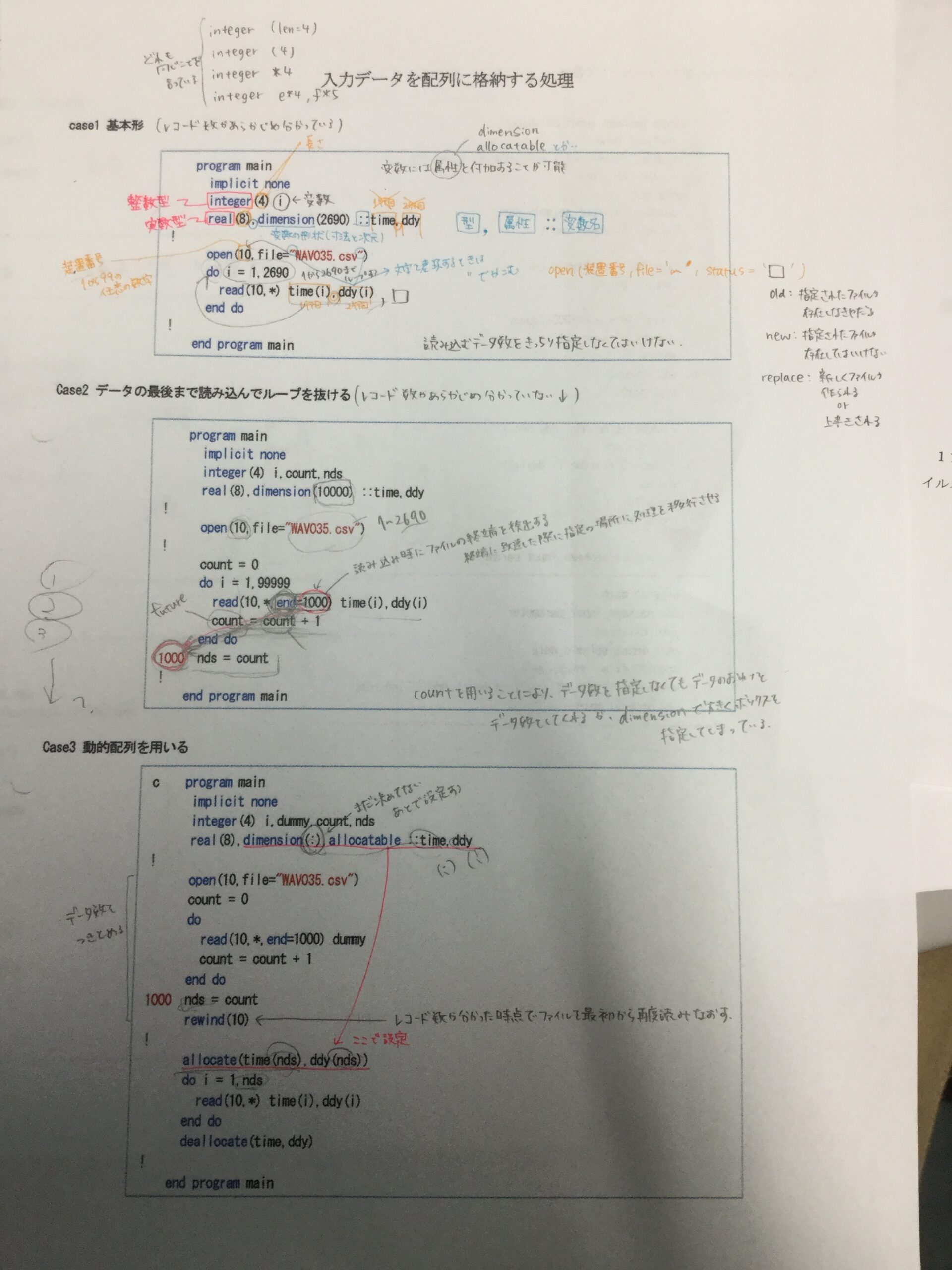

- もうひとつは、プログラミングやソフトウェアの学習である。 フォートラン95そしてアンシスそしてマトラブ

私の経験::

構造解析プログラムを書くためにFortran95を使う必要があるので、Fortran95ゼミに参加した。毎週、インストラクターが新しい構文と例を教えてくれる。

以下は、私がFortran95の構文を必死になって学び、理解しようとしたときのメモ(手書きで濃い)である:

💡 学習経験僕は頭が悪いと思うし、先輩の元のコードがSimulinkに関係しているから、それを使うことにしたんだ。 マトラブ 私の研究を完成させるために。これも思い出した:自分に合ったツールを選ぶことは、やみくもに従うよりも重要だ。.

タイプ2:教師のディスカッション ゼミ

ゴール研究進捗の追跡と研究問題の解決

動作モード::

- 教授は学生一人ひとりのリサーチ・クエスチョンを指摘し、研究の進捗状況を確認する。

- 間違いを辛抱強く指導し、新しい知識を加える

- 話し合いが終わるたびに、次のゼミの時間のアポイントを取る。

- ホワイトボードに教師の空き時間枠を表示し、生徒が問題にぶつかったときにいつでも質問できるようにする。

私の経験::

本田さんと私は共同研究者なので、ディスカッションを円滑に進めるために、本田さんはしばしば私に同行してくれた。毎回ゼミの前には、本田さんが私の週報のリハーサルに同行してくれ、私の日本語表現が正しくプロフェッショナルであることを確認するために、一語一語修正してくれた。

初めてのゼミ 📝 - 現実に直面した経験

1年前:教授の質問

初めてゼミに行ったとき、教授に聞かれたことを覚えている:

「英語と日本語、どちらで論文を書きますか?

その時、まだ考えていた私に隣の先輩の本田君が言った:

"日本に来たからには、日本語を使ってみよう!"

私はためらいがちに言った:

"真面目な話、五十音と基本的な文法しか知らないし、まだ日本語のテストにも合格していないんだ..."

校長は付け加えた:

"日本では、日本語でエッセイを書いた場合、私たちは文章を正確に添削することができます。一方、英語で書かれた場合、私たちはネイティブスピーカーではないので、すべての文章が正しいとは自信を持って言えません。せっかくここに来たのですから、いいところを学んでください。あなたの資質を信じて、問題はありません!

実際、あのときは自分自身に対して懐疑的だったが、あの雰囲気の中でぶちまけてしまった:

「卒論を日本語で書くことにしました!ご協力お願いします!"

初代ゼミ:プロフェッサーが添削

私は恐る恐る週刊日本語新聞を提出し、自分の研究成果を日本語で表現しようとした。レッスンの終わりに先生が言った:

"この日本人はあまりにも小学生みたいだ、違う"

その時、私は思った:

"ああ、くそっ、また読まれそうだ..."

先生は突然笑った:

"日本では文型が固定されているため、『世界の文章は大コピー』という言葉は名詞の置き換えでしかない。さあ、直しましょう。"

教授から教わった日本語論文の書き方

教授が日本語のエッセイの書き方を少しずつ教えてくれていたとは:

| 技術 | 方法論 |

|---|---|

| センテンス・ボキャブラリー | まず多くのエッセイを読み、良い文章を自分のノートに写し、それを自分の文章に修正することを学ぶ。 |

| 特定書体 | フォントと図のサイズを修正し、論文の要件に従って調整し、整列させる必要がある。 |

| 背景知識 | 関連する本を読み、わからないことがあれば先輩や先生に聞く。 |

その日、彼らは私の理解力のなさに感心していた。 耐振動構造に関する知識 止まって、いいレッスンをしてくれこれで3人の3時間のセミナーは終わった。

2年間を2カ月に凝縮するのは大変ですが、短期間で成長することの面白さを感じています。

ミスター・ホンダのサポート

本田さんに関しては、私が先生と話すたびにリハーサルをさせてくれて、私のレポートを聞きながら、週報を一字一句修正するのを手伝ってくれた。

💡 ありがとう。本田さんの忍耐と指導なしには、私の日本語論文を完成させることはできなかった。彼は私の先輩であるだけでなく、指導者であり友人でもあります。

💡 レポートの準備は?

私の経験に基づき、ゼミ報告書を作成するための実践的なヒントを以下に挙げる:

1.パワーポイント制作テクニック(日本語版)

| 技術 | 説明 |

|---|---|

| クリア・タイトル | スライド1枚につき、重要なポイントを1つ、タイトルは強く簡潔に。 |

| チャートの優先順位 | データを図表で示すことは、言葉で説明するよりも理解しやすい。 |

| フォントの統一 | 日本の新聞は通常「MS明朝」か「MSゴシック」を使う。 |

| シンプルな色 | 色が多すぎるのは避け、黒、青、赤がおすすめ。 |

| 引用文献 | 各ページの末尾に出典を引用すること |

2.文献の読み方と整理の方法

- メモを取るシステムを構築するEvernote、Notion、または手書きのメモで整理!

- 良い文章をコピーする良い文型や有名な用語を見つけたら、すぐに記録すること。

- 分類防振構造」「制振装置」など研究テーマごとに分類。

3. リハーサルとタイムコントロール

- 少なくとも3回のリハーサル最初は自分に見せ、2度目は先輩に見せ、3度目は教授に見せた。

- 制御時間通常、時間外報告の時間は10~15分です。

- 自分をビデオに撮る携帯電話で録音し、話すスピード、姿勢、アイコンタクトをチェックする。

4.問い合わせ対応スキル

- 確かに、私には理解できない。わかったふりをせず、素直に「すみません、勉強 もう一度します」と言いましょう。

- 記録された問題教授や先輩から質問されたことを記録しておき、次回はそれに答えてから臨むこと。

- 準備聞かれそうな質問を考え、答えを用意しておく。

学会発表

研究だけでなく、成果を発表することも重要です。佐藤研究室では年に2回、定期的に学会に参加している。 建築協会(日本建築学会略語 日本建築学会):

- 全米建築協会日本全国から指定された会場に通う。

- 光東支部建築協会主に関東圏の学生向け

ソサエティ・パブリッシングとは?

協会発行(プレゼンテーション)とは、自分の研究成果をシンポジウムで発表し、他の研究者から質問や議論を受けることである。研究キャリアにおいて非常に重要な部分である:

- ✅ 研究成果の発表自分の研究を他の学者に知らせる

- ✅ 学術的な精査を受けるQ&Aによる研究の盲点の特定

- ✅ 人的ネットワークの拡大他校の教授や学生との交流

- ✅ 履歴書に付加価値をつける履歴書への記載も可能です。

🇯🇵 国立建築研究所(AIJ) - 九州 福岡

基本情報

- 時間2016年8月

- 所在地九州大学(福岡)

- 参加者香港大学の先輩であるデイビッドと会った。

- レポート言語英語

- レポート・トピックス地震学の理論と応用

分業

- デビッド・シニアレポートの理論的枠組み

- 私実践的なアプリケーションの紹介

研究助成金

研究室は我々に以下を提供してくれる。 全額助成含まれている:

| プロジェクト | 金額 |

|---|---|

| 往復航空券(東京⇔福岡) | 約25,000円 |

| ホテル代(3泊) | 約3万円 |

| 毎日の食事補助 | 約10,000円 |

| 合計 | 約65,000円 |

💡 払い戻しに関する注意事項払い戻しを受けるためには、往復航空券の半券、クラブ会員券、宿泊証明書(ホテルが記入する学校指定の用紙)を保管しておく必要があります。

出版日

暑いにもかかわらず、みんな自分の服を着ていた。 スーツ 正式入場。贈呈後、私服に着替えて祝宴に参加。

学んだこと::

- ジャパン・ソサエティーで初めて英語で発表するのはとても緊張しました。

- でも、デビッドさんが一緒だからプレッシャーはずっと少ないよ。

- 質疑応答で教授が日本語で質問したが、幸い佐藤教授が通訳してくれた。

日本建築学会関東支部 🗼 - ゼロから日本論文へ

1年後:関東支部大会のステージにて

2017年3月の出版物は、実は私が交換留学の年に学んだことだ。 (慣用句)必要なものをすべて集める。すべてはここから始まる。

1年後、私は立っていられるだろう 日本建設業連合会関東支部大会 自分の作品を発表する 日本論文12分の論文を日本語で発表することができたが、正直なところ、ハードな練習から多くのことを学んだ。

その日の課題を投稿する

発表後、何人かの先生から質問を受けたが、実はその時、私は日本語が十分ではなかった:

- 日本語のいくつかは理解できない。

- 理解していても不完全な答えもあった。

- 今後も引き続き検討します」と言ってセッションを終えるしかない。

先輩の姉からの謝辞。

それでも、発表が終わると、先生や兄姉が寄ってきて、こう言った:

"あなたのプレゼンは本当に素晴らしかった!(前略、今回は「すずらしです」です!)

100%は無理だけど、それが僕のモチベーションを保っているんだ。日本での大学院留学を決意.

本会は、準備チェックリストを発行している。

私の経験に基づき、ソサエティ・プレゼンテーションの準備のための完全なチェックリストがここにある:

1.論文執筆スケジュール(例:3月掲載)

| 時間 | ミッション |

|---|---|

| 12月 | 研究テーマを特定し、文献レビューを始める |

| 1月 | 研究方法の完成、実験/シミュレーションの開始 |

| 2月上旬 | 論文の第一稿を完成させ、指導教授に提出し、添削を受ける。 |

| 2月中旬 | 教授のコメントに従って修正し、最終版を完成させる。 |

| 2月末 | 寄稿機関(オンライン寄稿) |

| 3月上旬 | プレゼンテーションのスライドを作成し、プレビューを開始します。 |

| 3月中旬 | 出版日 |

2.パワーポイント・デザインの見どころ

- ページ約12分、15~20ページのレポート

- フォント日本の新聞では「MS明朝」または「MSゴシック」と表記する。

- チャートデータはグラフで示される。

- 引用各ページの末尾に出典を明記すること。

3.Q&A準備スキル

- 期待聞かれそうな質問を5~10個挙げてください。

- 回答準備短い答えを書く(日本語と英語)

- 確かに、私には理解できない。本当に何を言っているのかわからなければ、「すみません、マイクリーチューズ検討します」と言えばいい。

4.服装とエチケット

- 衣類フォーマルスーツ(男性は黒または濃紺、女性はスーツ)

- お辞儀レポートの最初と最後に30度から45度のお辞儀をする。

- アイコンタクトスライドを見るだけでなく、聴衆を見てください!

- タイム・コントロール日本人は時間厳守を重んじる。

🎓 学ぶことの価値

学会への参加は、研究成果を発表する場であるだけでなく、他校との交流やネットワークを広げる重要な機会でもあります。これらの活動を通して、私は学んだ:

- ✅ 英語と日本語でプロフェッショナルなプレゼンテーションをする方法

- ✅ 学問的課題と批判にどう対処するか

- ✅ プレッシャーの中で冷静でいる方法

- ✅ 他の研究者とのネットワークの作り方

回数が増えたことで、さまざまな国際舞台で自信を持って自分をアピールできるようになった。

V. ゼロからイチへの成長

📈 言葉の壁の突破口

最初の挫折と自信喪失

- 初めての残業日本語が小学生っぽすぎると言われた。

- 初めて読むエッセイページ読むのに2時間かかるし、理解できない。

- 週刊誌を書くのは初めて。先輩の「赤い川は赤でいっぱい」。

シニアの助け

- 本田さん日本の週刊誌を一字一句見直す

- 木田「大丈夫、ゆっくりしていって」。

- 佐藤教授エッセイの読み方や書き方を根気よく教わった。

継続的改善の鍵

- 少なくとも1日1本の論文を読む専門用語の蓄積

- 週刊紙を少なくとも1紙書く日本語の書き方

- 少なくとも月1回のレポート緊張の克服

結果

- 3ヵ月後N2テスト合格

- 6ヵ月後週刊誌は日本語で書けます(修正が必要ですが)。

- 12ヵ月後日本語での出版能力

🎯 学力向上

論文を読む速度の変化

- 初期段階1ページ2時間

- 3ヵ月後1ページ30分

- 6ヵ月後1ページ10分

- 12ヵ月後論文1本(10ページ)約1~2時間

成長するライティング・スキル

- 初期段階1ページの週報を書くのに3時間かかるんだ。

- 3ヵ月後1ページの週報を書くのに1時間半かかり、修正も少ない。

- 6ヵ月後1ページの週報を書くのに1時間かかる。

- 12ヵ月後30ページの日本語論文の完成

批判的思考の育成

ゼミと出版を通して、私は学ぶだろう:

- 思い込みを疑う文献を盲信せず、証拠を検証すること。

- 論理的推論研究の結論は十分な証拠によって裏付けられていなければならない。

- 批判を受け入れる改善の機会としての批判

結論

今年のアカデミック・トレーニングによって、私は「五十音しか知らない」留学生から、日本語で論文を書き、学術誌に発表できる研究者になることができた。その過程は困難と挫折に満ちていたが、同時に成果と感動に満ちていた。

もしあなたが修士号取得のために日本に留学したり、交換留学プログラムに参加したりするのであれば、この記事が日本の学問文化や学習スタイルについて理解を深める助けになれば幸いです。覚えておいてください:大切なのは、謙虚であること、率先して学ぶこと、チャレンジする勇気である。.

次回は、富士急ハイランドでの世界的ジェットコースターへの挑戦、多摩川花火大会でのロマンチックな花火、福岡へのプチ・ドライブなど、東北大学でのレジャーライフをご紹介します。ご期待ください!

読者によくある質問(FAQ)

- Q大学が提供するプログラムの難易度はどのくらいですか?

- A

TUSTは日本でもトップクラスの大学であり、そのプログラムは非常に難しい。 より高い.でも、ただ:

- 授業に出席し、ノートを取る

- わからなければ、先輩や教授に聞いてください。

- 図書館のリソースを上手に活用する

- ゼミとブッククラブに参加

交換留学生は、学業を順調に修了することができます。交換留学生は通常、必要単位数が少なく(10~20単位)、通常の学生よりもストレスが少ない。

- Q日本語がわからないのですが、クラスを選ぶことはできますか?

- A

大丈夫だ!東洋工学大学は 英語教育プログラム(ACAPプログラムは工学、科学、情報技術などの分野をカバーしていますが、日本の学術文化をより深く理解するためには、少なくとも1-2科目の日本語コースを受講し、日本語で行われる専門コースに参加することをお勧めします。ただし、日本文化をより深く理解するためには、少なくとも1~2科目の日本語コースを受講し、日本語で行われる専門コースに参加することをお勧めします。

- Q報告書は日本語でなければならないのですか?

- A

研究室による一部の研究室(特に国際化が進んでいる研究室)では英語での報告書を受け入れているが、ほとんどの研究室では依然として英語での報告書となっている。 主に日本語.推薦する:

- まず英語でコンテンツを準備する

- 日本語に訳してください。

- 日本語の発音とイントネーションの練習

- Qウェルカムパーティーの費用は支払わなければなりませんか?

- A

状況による:

- リサーチ・オフィス主催通常、教授が費用の大部分を負担し、学生は一部(1,000~2,000円程度)を負担すればよいでしょう。

- 学生主導の組織通常の平均配分額(約3,000~5,000円)

- 新人オファー一部の研究所では、新規参入者の支払いを少なくするか、ゼロにすることができる。

提言:万一の事態に備えて現金5,000円を用意する。

- Q論文を投稿する必要がありますか?

- A

はい!出版を学ぶことは通常必要なことだ:

- 寄稿要旨(要旨、200~500字程度)

- 査読・承認後のフルペーパー提出(フルペーパー、4~10ページ程度)

- プレゼンテーション・スライドの作成(発表スライド)

- ライブ・レポート(10~15分)

投稿締め切りは通常、出版日の前。 2~3ヶ月ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

- Q論文がリジェクトされたらどうすればいいのか?

- A

通常、学会の論文がリジェクトされることはありませんが、国際誌の場合、経験豊富な学者であってもリジェクトされるのが普通です。提案

- レビューコメントを注意深く読む問題の特定

- 指導教授とのディスカッション改善の方向性を探る

- 修正して再提出あきらめないで。

- 他の研究所への貢献別のプラットフォームを試す。

覚えておいてほしい:却下されたからといって、その研究が悪いということではなく、改善する必要があるということだ。信念を持ち続け、挑戦し続けることだ!

関連リソース

次を読む

次を読みに行こう!

前回の記事を少し復習しておこうか?

それとも、EP1のカタログに戻って別のストーリーを楽しむ?

掲示板 フィードバック